Educazione finanziaria, a Palazzo Galli cento studenti a “lezione”

Erano circa 200 gli studenti piacentini (degli istituti Romagnosi, Colombini e Gioia) che hanno affollato il Salone dei Depositanti di Palazzo Galli per assistere alla lezione di educazione finanziaria con Banca di Piacenza, FEduF (la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio dell’Abi) e Istituto Bruno Leoni sull’“Economia delle scelte”. Un’iniziativa che rientrava negli eventi di #ottobreEdufin2019, il mese dell’educazione finanziaria promosso dal Comitato ministeriale costituito allo scopo e diretto dalla piacentina Annamaria Lusardi.

Dopo l’intervento introduttivo del condirettore della Banca Pietro Coppelli (che, in particolare, ha portato il saluto del presidente esecutivo e vicepresidente FEduF Corrado Sforza Fogliani, impegnato all’estero), la dinamica lezione (che ha coinvolto i ragazzi con un quiz a squadre e premi ai vincitori) è stata illustrata dal direttore generale di FEduF Giovanna Boggio Robutti.

L’economia – è stato spiegato ai ragazzi – non è solo per gli esperti: occorre conoscerne i meccanismi perché influenza le scelte della nostra vita.

«Se non vi occupate di economia – ha efficacemente esemplificato Beppe Ghisolfi, banchiere e giornalista, vicepresidente del Gruppo europeo delle Casse di risparmio e consigliere Abi – è l’economia che si occupa di voi». Il prof. Ghisolfi, vero pioniere dell’educazione finanziaria nelle scuole (oggi a Piacenza e domani in volo per Washington, dove parteciperà con il Presidente Mattarella a una cena con Trump), ha denunciato la scarsa conoscenza dei termini finanziari nel nostro Paese: «Secondo un’indagine della Consob – ha riferito – il 97% degli italiani non sa cosa voglia dire diversificare; alcuni giorni fa parlavo con politici di fama e ignoravano il funzionamento dello spread»).

La prima parte di lezione è stata svolta da Igor Lazzaroni dell’Ufficio stampa FEduF che -utilizzando slide, filmati e con esempi pratici – ha stimolato gli studenti a ragionare sulle dinamiche cognitive che influenzano le nostre scelte personali e sulle conseguenze non intenzionali che da esse derivano («le nostre scelte hanno sempre implicazioni economiche: da con che mezzo decidete di andare a scuola, a che cosa decidete di mangiare in pausa pranzo»). Il dott. Lazzaroni ha spiegato ai ragazzi quanto sia importante gestire la “paghetta”, sottolineando il valore del risparmio come strumento per imparare a programmare, e invitato i genitori a non farsi usare dai figli come bancomat. Capitolo a parte è stato riservato alla consapevolezza delle scelte, soprattutto quando si acquista: meglio prestare attenzione ai meccanismi che ci condizionano, come l’ancorare psicologicamente un prezzo a un determinato bene e poi fissarne uno molto più basso, così dal farlo sembrare conveniente.

Il prof. Carlo Lottieri, docente di Filosofia del diritto all’Università di Verona e direttore del Dipartimento di teoria politica dell’Istituto Bruno Leoni, ha invece trattato degli effetti, visibili ed invisibili, delle decisioni pubbliche, soffermandosi in particolare sull’attualissimo tema dei dazi (dimostrandone il diretto impatto sulla quotidianità delle famiglie) e della concorrenza. Due i fattori, secondo Lottieri, che nel corso dei secoli hanno condizionato positivamente l’umanità: lo sviluppo degli scambi («importantissimo») e la globalizzazione («che ha ridotto il numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà»). Citando lo studio dell’economista americano Leonard Read sulla produzione delle matite, il prof. Lottieri ha dimostrato come il mercato intrecci le nostre attività e porti le persone, inconsapevolmente, a cooperare («la divisione del lavoro non avviene perché qualcuno stabilisce chi deve fare cosa»), con il denaro che svolge un ruolo cruciale. Il docente ha quindi giudicato negativamente lo politica dei dazi («creano tensioni politiche che possono portare a guerre commerciali; isolano le economie e rafforzano i regimi oppressivi; impediscono ai Paesi poveri di crescere») e – attraverso la teoria di Ricardo sulla divisione del lavoro – dimostrato come la concorrenza giovi a tutti e stimoli l’innovazione «spingendoci ad andare dove si è portati a dare il meglio di sé».

Alle due parti di lezione è seguito un quiz a squadre (a gruppetti di massimo 5 studenti) con domande alle quali si poteva rispondere interattivamente grazie all’app Kahoot!. In entrambi i casi, la vittoria è andata a tre ragazze di 5ª dell’indirizzo Economico-sociale del Colombini (Alice Ragalli, Anna Barberini ed Eleonora Casali, accompagnate dalla prof. Luisa Paciello Carafa), che hanno ricevuto in premio (dal prof. Ghisolfi) una “Guida per ragazzi e ragazze che vogliono scegliere il proprio futuro”, scritta da Emanuela Lancia, e un buono per l’acquisto di libri.

QuotidianoPiacenzaOnline

Sala Panini ha tributato all’illustre ospite – presentato dal vicedirettore generale dell’Istituto di credito di via Mazzini, Pietro Boselli – un lunghissimo applauso finale, segno dell’apprezzamento del numeroso pubblico intervenuto per l’efficacia e la chiarezza dell’analisi – a tratti impietosa – della situazione socio-economica italiana, fatta dal giornalista e scrittore.

Sala Panini ha tributato all’illustre ospite – presentato dal vicedirettore generale dell’Istituto di credito di via Mazzini, Pietro Boselli – un lunghissimo applauso finale, segno dell’apprezzamento del numeroso pubblico intervenuto per l’efficacia e la chiarezza dell’analisi – a tratti impietosa – della situazione socio-economica italiana, fatta dal giornalista e scrittore. «Quello con il Cse – ha sottolineato il condirettore generale dell’Istituto di credito di via Mazzini Pietro Coppelli presentando il relatore – è un rapporto che dura da oltre vent’anni. Siamo tra i soci del Consorzio che fanno parte del Consiglio di amministrazione e crediamo in questa struttura, tanto che lo scorso anno abbiamo aumentato la nostra quota di partecipazione. Il Cse ci dà la possibilità di migliorare dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e organizzativo, contenendo i costi».

«Quello con il Cse – ha sottolineato il condirettore generale dell’Istituto di credito di via Mazzini Pietro Coppelli presentando il relatore – è un rapporto che dura da oltre vent’anni. Siamo tra i soci del Consorzio che fanno parte del Consiglio di amministrazione e crediamo in questa struttura, tanto che lo scorso anno abbiamo aumentato la nostra quota di partecipazione. Il Cse ci dà la possibilità di migliorare dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e organizzativo, contenendo i costi».

Il maggiore David Vannucci ha illustrato il contenuto del libro: «Una storia fatta di tante storie, non solo ufficiali – ha spiegato -, anche perché di documenti ufficiali ce ne sono pochi: dopo l’Armistizio i campi sono stati occupati dai tedeschi che li hanno saccheggiati. Per fortuna l’Archivio storico dell’Esercito è ancora intatto». L’autore ha sottolineato come quello di Piacenza fosse un territorio adatto ad ospitare campi di prigionia: sia perché importante nodo ferroviario (i prigionieri viaggiavano in treno) sia perché c’erano strutture esistenti, di proprietà di istituti religiosi, adatte allo scopo. Ancora, Piacenza aveva già nella Grande guerra conosciuto le esperienze dei campi di Gossolengo e Cortemaggiore. Con il secondo conflitto mondiale il primo campo ad aprire (1941) fu quello nel castello di Rezzanello, di proprietà delle suore Orsoline (ospitò 150 prigionieri, britannici e sudafricani prima, civili greci poi, con 100 soldati a custodirli). A Cortemaggiore il campo era stato ricavato nel convento dei frati minori (230 i prigionieri, soprattutto jugoslavi, con 110 soldati di guardia). Poi ci fu Veano, nella villa di proprietà dell’Opera Pia Alberoni (250 posti, 110 soldati), che diventò la prigione degli ufficiali inglesi. Infine Montalbo, costituito nel 1942, con ufficiali britannici e dei dominions (150 posti). «La gestione dei campi non era semplice – ha osservato il maggiore Vannucci -. C’erano problemi di lingua, sanitari, igienici, di alimentazione. E si doveva trovare un modo per far passare il tempo ai prigionieri, che avevano in testa una sola idea: quella di fuggire». Dalla ricerca storica dell’autore sono emersi aspetti molto interessanti: «L’umanità sei soldati italiani che legarono con i prigionieri; la forte centralità nei prigionieri verso gli affetti nella madrepatria; la fuga dopo l’8 settembre e la decisione di combattere insieme ai partigiani; l’accoglienza ricevuta nelle nostre vallate, la complicità con la popolazione che nascose i prigionieri a rischio della propria vita».

Il maggiore David Vannucci ha illustrato il contenuto del libro: «Una storia fatta di tante storie, non solo ufficiali – ha spiegato -, anche perché di documenti ufficiali ce ne sono pochi: dopo l’Armistizio i campi sono stati occupati dai tedeschi che li hanno saccheggiati. Per fortuna l’Archivio storico dell’Esercito è ancora intatto». L’autore ha sottolineato come quello di Piacenza fosse un territorio adatto ad ospitare campi di prigionia: sia perché importante nodo ferroviario (i prigionieri viaggiavano in treno) sia perché c’erano strutture esistenti, di proprietà di istituti religiosi, adatte allo scopo. Ancora, Piacenza aveva già nella Grande guerra conosciuto le esperienze dei campi di Gossolengo e Cortemaggiore. Con il secondo conflitto mondiale il primo campo ad aprire (1941) fu quello nel castello di Rezzanello, di proprietà delle suore Orsoline (ospitò 150 prigionieri, britannici e sudafricani prima, civili greci poi, con 100 soldati a custodirli). A Cortemaggiore il campo era stato ricavato nel convento dei frati minori (230 i prigionieri, soprattutto jugoslavi, con 110 soldati di guardia). Poi ci fu Veano, nella villa di proprietà dell’Opera Pia Alberoni (250 posti, 110 soldati), che diventò la prigione degli ufficiali inglesi. Infine Montalbo, costituito nel 1942, con ufficiali britannici e dei dominions (150 posti). «La gestione dei campi non era semplice – ha osservato il maggiore Vannucci -. C’erano problemi di lingua, sanitari, igienici, di alimentazione. E si doveva trovare un modo per far passare il tempo ai prigionieri, che avevano in testa una sola idea: quella di fuggire». Dalla ricerca storica dell’autore sono emersi aspetti molto interessanti: «L’umanità sei soldati italiani che legarono con i prigionieri; la forte centralità nei prigionieri verso gli affetti nella madrepatria; la fuga dopo l’8 settembre e la decisione di combattere insieme ai partigiani; l’accoglienza ricevuta nelle nostre vallate, la complicità con la popolazione che nascose i prigionieri a rischio della propria vita».

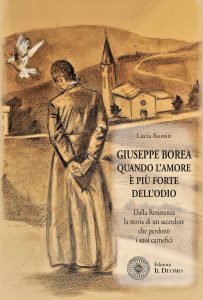

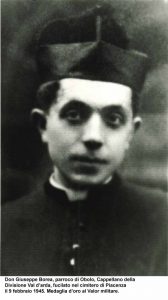

La storia di don Borea – è stato sottolineato – è un intreccio di amore, fede e servizio e si sta lavorando, è stato annunciato, per aprire il processo di beatificazione.

La storia di don Borea – è stato sottolineato – è un intreccio di amore, fede e servizio e si sta lavorando, è stato annunciato, per aprire il processo di beatificazione. Sempre pronto a portare la parola della misericordia sul fronte della guerra civile, venne arrestato nella sua canonica da tre uomini della Guardia nazionale della Repubblica di Salò e sottoposto a un processo sommario (la sentenza di condanna a morte era già scritta da tempo).

Sempre pronto a portare la parola della misericordia sul fronte della guerra civile, venne arrestato nella sua canonica da tre uomini della Guardia nazionale della Repubblica di Salò e sottoposto a un processo sommario (la sentenza di condanna a morte era già scritta da tempo).